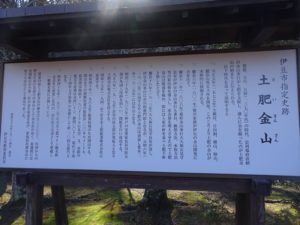

西伊豆随一の観光地「土肥金山」にやって来ました。

土肥金山は江戸時代に第一期黄金時代を明治時代から昭和にかけて第二期黄金時代を迎え佐渡金山に次ぐ生産量を誇った伊豆最大の金山で、推定産出量は金40t・銀400tで金山は昭和40年に閉山しました。

現在は歴史的金山を現代に蘇らせた金のテーマパークです💰

見学前立派な池に生息する鯉の餌やり、コロナで観光客が減ったので鯉も我先にと見事な鯉の滝上りならぬ石上り🐟

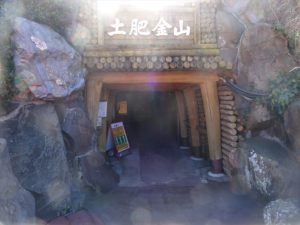

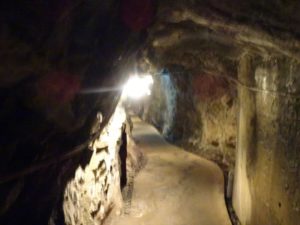

坑内入口より総延長100キロメートルにも及ぶ金山に入場、昔の人々がいかに金を発掘していたのかが歩きながら勉強できます。

入るとチープな展示物が続いて早くもテンションがババ下がりですが・・・

期待せず歩き進むといきなり現れた「山神社(さんじんじゃ)」、ここは金運パワースポットで黄金の鳥居に金運アップを祈願。

坑道内は15度前後なので冬は暖かく夏は涼しくですが、実際は過酷でその理由(わけ)は後ほど。

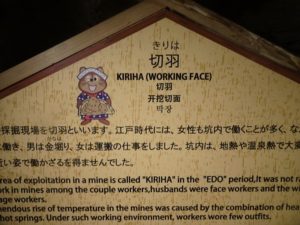

切羽(坑内の採掘現場)が深くなると地下水が湧出してくるので、水貫(排水坑道)まで水を汲む作業のため昼夜問わず多くの作業員がここに動員されたそうです。

切羽が深くなると風通しが悪くなり湧出する温泉熱で酸欠になる事が多く、それを防ぐため各所に唐箕(木製の送風機)が活躍しました。

いつの世も換気は大事なんですね😰

先ほどから登場する切羽(きりは)と呼ばれる採掘現場で江戸時代は女性も動員されていて、男性は金掘り女性は運搬の担当していましたがこの劣悪な環境下での作業は過酷を極めたことでしょう😥

昔の人はいくら身長が低かったとはいえ、さすがにこの狭い坑道での移動は大変です。

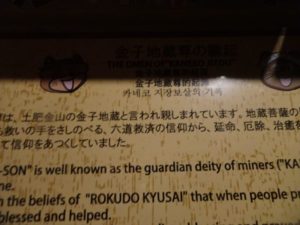

六道救済のの信仰から厄除け・延命・治癒にご利益があるとされる「金子地蔵尊」、お祈りをして約30分の坑内巡りは終了。

この黄金館では金鉱石など金山の産出品や、江戸時代の様子を再現したジオラマが。

目の前には時代劇で登場する本物の千両箱、千両入れると重さは約22キロと結構な重さ💦

重さ12.5キロの金塊を持ち上げられるケースの入口は当たり前ですが金塊が通らない造り、それより民間人の片手で持ち上げるのは至難の業です。

クライマックスは重量250㎏の世界一の巨大な金塊、この日のレートで時価約17億円と頑張ったら買えそうな金額、知らんけど😎

圧巻の金塊にタッチできこれで金運アップ間違いなし、また目のいい保養にもなったエルドラド(黄金郷)でした。