自然を満喫し身も心も清らかな気分になったのも束の間、舌の根の乾かぬ内やって来たのは煩悩渦巻く北新地。

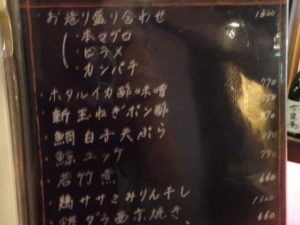

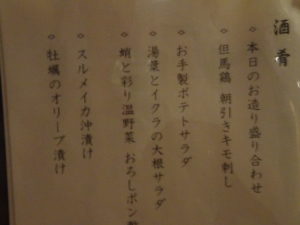

今宵は請来軒のお馴染みさんのお店、蜆楽(けんらく)通りにある「山吹」さんで夕食。

細い階段を上がった二階にお店はあります。

薄暗い店内に映える朱色のカウンター、今日は朱色の建物にご縁があるみたいです(^^ゞ

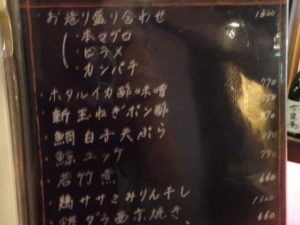

洒落た店内ですが料理は本格的な和食を提供、別棟にある厨房で作られここまで運ぶシステムもどこか料亭みたい。

きめ細やかな泡の生ビールで乾杯🍻

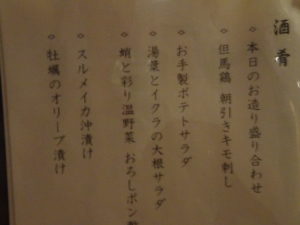

運ばれてきたのはのれそれにアスパラといぶりがっこ、食感と味の変化が楽しい付き出しです。

朝引き地鶏肝のお造り。

塩とゴマ油で頂く肝はコクがあり濃厚な旨味、牛がダメになって10年鶏が羨ましいです😂

次はそのお店の実力が問われる蓮根饅頭。

蓮根のコリコリとした食感と風味が活きていて、上品な餡が全体を包み込んで和食の醍醐味を感じる逸品。

お料理もさることながら山吹さんのスゴイところは日本酒、毎回初めて出会う銘柄ばかりでそれも楽しみの一つ😊

一杯目は石川県輪島市は白藤酒造さんの「純米酒 寧音(ねね)」、白菊の名で知られた蔵元さんです。

アルコール度数13度と低めですが決して味が薄くなく香りも旨味もじんわり広がる、料理に合わせるスタッフさんの日本酒選びも心憎いです。

長崎名物「ハトシ」に似たエビパン揚げ。

丁寧に仕事がされたエビをパンに挟んで揚げたシンプルな一品、エビの甘みとカリッとしたパンの香ばしさに自家製タルタルソースがアクセント🦐🍞

これまた焼いただけのさや付きそら豆。

濃厚な旨味に独特な香りが楽しいそら豆、これにも自家製酢味噌が旨さを引き立てます。

二杯目は奈良県生駒市は中本酒造店さんの「山鶴 段違い辛口」、原料米を55%まで精米し搾り袋からそのまま滴りしずく飲みを集めて瓶詰めしたしずく搾りの生原酒です。

+20なんですがほんのりと漂う吟醸香にキリッと引き締まった飲み口はいたずらに辛くなく、旨味が鼻腔に広がりキレのある爽やかな生原酒です。

左党の急所を突くメニューを発見、珍しい鶏ささみみりん干し。

干すことで旨味が増したささみはみりんの甘みをまとい、噛めば燻製香も感じ辛口日本酒との相性は抜群。

山吹さんに来たら〆はもちろん自家製手打ちそば。

お蕎麦で飲む日本酒もたまらなく、最後は三重県鈴鹿市は清水清三郎さんの「作(ざく) 新酒 純米大吟醸」。

打ち立て湯がきたてのそばは風味ものど越しも満点、新酒らしいフレッシュ感でありながら新酒らしからぬ深みのある日本酒で今宵の宴はこれにて終了。

洗練された空間にスタッフとまるでBARのような雰囲気ですが、料理と日本酒は奇をてらわない正統派。

その日のメニューや日本酒をスタッフさんにお任せが口福へ一番の近道かも😉