先日投稿した「十三湖」の前が抜けていました💦

今からJL2151便で青森に向かいます✈

辺り一面緑の雄大な景色、でも北海道ではありません🙅♂️

伊丹空港から1時間半リンゴとねぶたで有名な(他にも名物がたくさんあります)青森空港に着陸🍎

レンタカーをピックアップしての青森ドライブ、澄み渡った青空に大阪より快適な気候にテンションもアップ👆

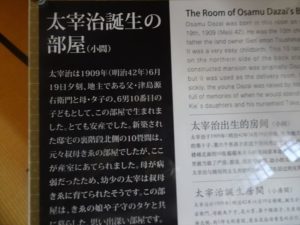

青森空港から約50分五所川原市は金木町(あの吉幾三の出身地)にある【斜陽館】に到着、ここはかの「走れメロス」や「人間失格」の著者太宰治生誕の地です。

戦後になってから津島家(太宰治の本名は津島修治)が手放し旅館「斜陽館」として町の観光名所となり、後に旧金木町が買い取り当時の様子を復元し現在の記念館となりました。

一階に奥にある立派な蔵、これだけ見ても良家の証しですね。

釜が三つもある大きな台所跡、高い天井何とも贅沢な造りです。

マントを羽織った写真の多い太宰治、その愛用マントが目の前に😲

マントよりやはり着物姿が太宰治のイメージですよね。

六男十番目の子として生を受けた太宰治は、この部屋で産声を上げました。

はい、立派なお庭です。

大広間に細やかな細工が施された欄干、実は母の実家が中々な家庭で似たような感じの造りにどこか懐かしさも。

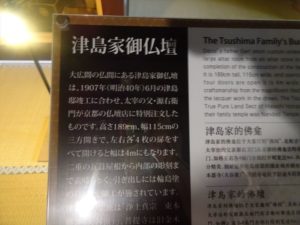

圧巻なのは大広間の仏間にあるデッカイ仏壇、高さ189㎝・幅115㎝に左右各四枚の扉を開けると幅は4メートルにまでなるビックサイズ😲

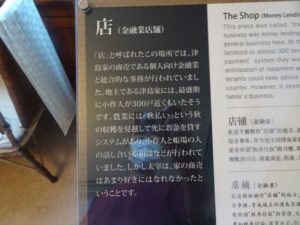

「店」と呼ばれるこの場所で、津島家の商売である個人向け金融業を営んでいました。

金融業の店舗でもあったのでこの入り口の土間には、金を借りたい人や小作で米を納めにきた人が絶えず頭を下げていたと言います。

重厚な金庫も相当な大きさなので、かなり儲かっていたはず。

ただそういう苦しい人たちを見て、太宰はその光景を見ることが辛かったと後年語っています。

2階に上がる階段もロココ調、鹿鳴館をイメージして造ったと言われています。

洋間の応接室も見事で壁紙は張替えられているものの、天井とソファーセットは当時のままです。

大地主で金融業に祖父は源右衛門は貴族院議員を務めるなど名門の家に生まれた太宰治、ただ家業も継がず執筆に没頭したのはそれになぜ自決したのか?

以前は旅館だった建物を五所川原市が買い取り保存、これだけの規模で当時の姿を残し歴史の息吹を感じる貴重な資料館です。